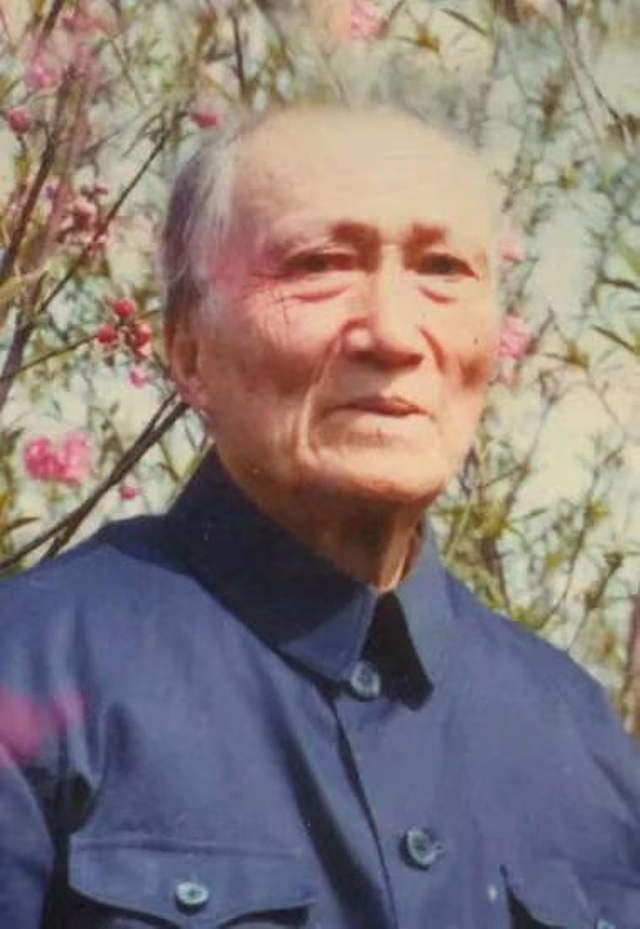

华东师大一村的布告栏,像一块被风反复刮擦、渐渐生出铜锈的旧铜镜。贴上去又被撕下,撕下后又被重新贴满。九十年代初,师大人常看见一位瘦削的老人踮着脚,撕下那些被风雨吹打得支离破碎的讣告。他手指微颤,却撕得极慢极细,像一位老修复师给铜镜一点点剔净锈斑。有人问他,为何要坚持亲自动手撕那过期的讣告?回答“人走了,纸也该走得干净”。那人便是戴家祥。他是中国著名历史学家、古文字学家,曾任华东师大历史系、中国史学研究所教授。

1970年,我进入华东师大读书,那时还不认识戴先生。“文革”未息,许多教授仍被关在“牛棚”里,授课教师须经工宣队层层政审,严格考核。戴先生当时属于“黑五类”中的“右派”,自然与讲台无缘。

1973年8月,我毕业留校,与先生同住在师大一村。我住225号,他住我屋后第五排的203号101室。在路上常迎面相遇,我恭敬地喊一声戴先生,他微微颔首,那时先生或许还不知道我的名字。出于敬畏,我始终不敢贸然停步与他交谈。

1985年,我调入中国史学研究所任办公室主任,兼所党支部组织委员。翌年4月,先生年届八十,郑重递交入党申请书。支部大会表决通过其预备党员资格。直到那一刻,我聆听他宣读入党志愿书,才第一次将那些散落的碎片,拼成他风雨如晦、坚若磐石的一生。自此,我更加敬重先生。

先生说,1906年,我出生于浙江瑞安县鲍田乡的一个姓周的贫苦农民家庭。父亲常年在海涂中捕虾捉蟹为生,患胃病不治身故。母亲不得不沿街乞讨,“待生下我十三天后,以三十五元的代价,把我出卖”,卖给了温州瓯海梧埏镇南一村戴家为嗣。1926年秋,戴先生考取清华大学国学研究院第二期研究生,教授有王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任,讲师有李济、梁漱溟。那时清华国学研究院采取旧中国的书院制和英国牛津大学的导师制相结合的教学方式,先生师从王国维,为王氏入室弟子,专攻古文字学。他回忆说:“我在清华国学院学习的三年(两年期满,又要求延长在校读书一年),这是我人生的重要转折,我在这儿受到了各位先生治学精神的熏陶。”入学后,王国维曾召见自己,在耐心听我讲自己的科研计划后说,“研究之题可大可小,切忌好高骛远,四面出击。余以为,你宜专攻‘古文字学’,不知你以为然?”回答“这正是学生平生之愿!”自此,他铭记终生,亦践行终生,开始了长达70余年的金文、甲骨文的学习和研究。

1928年,先生自清华大学毕业,正值国家动荡、民族危机加剧之际,先后执教于南开大学、四川大学、中央大学和英士大学等地。他在《自传》中说:“在南开大学经济研究所,有机会看到马克思、恩格斯有关剩余价值、唯物史观的学识,和列宁的帝国主义论,初步认识到旧中国的统治者是不会成长久的。”“九一八”事变后,先生在浙江省立杭高任教,他义愤填膺,代表学界前赴南京请愿,强烈要求国民政府抗战救国。1937年,抗日战争全面爆 发,他在浙江台州中学任教期间,曾三次倾其所有,资助20位有志学生前往皖南投奔新四军。“文革”结束后,一位解放军前来探望他。此人名叫罗天冶,是当年在陈恭等20位一同参军的学生之一,当时已任扬州军区司令员,而陈恭则担任广州市委副书记。

1945年,他被聘为英士大学教授。1949年,国民党败退台湾,英士大学迁台。张大千约他一起去台湾,先生断然辞去教职,拒绝随校赴台,说“我宁愿回温州,躬耕田野,以卖菜为生”。

1957年,反右运动骤起。先生在华东师大校刊上发表《从牛大海的三颗勋章说起》,讽刺其吹牛拍马、欺上压下。课堂上讲解《利簋》铭文时,他举例批评解放军拆古塔是“没有文化的行为”。历史系黑板报上化名“楚歌”的一个年轻资料员,发表了一篇攻击党的《告全体同学书》。后来,有人怀疑此事背后另有主谋,便唆使那位化名“楚歌”的年轻资料员,诬称《告全体同学书》是戴家祥写好让他抄写的。于是,他在华东师大继许杰教授之后,被打成第二号“大右派”。《解放日报》以通栏标题批判:“当年破坏抗日,今日疯狂反党——许杰、戴家祥乃一丘之貉!”在当天报纸上,还刊登了戴家祥在复旦大学读书的儿子与父亲划清界限的一封信。次日下午,先生在学校园里碰到许杰,含泪泣诉,“报上那些诬蔑我们反党、当年破坏抗日的谣言,我可以不屑一顾,但我的儿子也被欺骗了,这多么令人伤心啊!”此后,先生被撤销教授职称,剥夺了教书权利,放在资料室打杂。他偷偷地整理自己研究金文的论文、卡片。1961年虽宣布摘掉“右派“帽子,但在“文化大革命”中仍以“老右派”身份被楸斗,红卫兵将他1927年以来考证金文、甲骨文所做的心得卡片全部付之一炬。

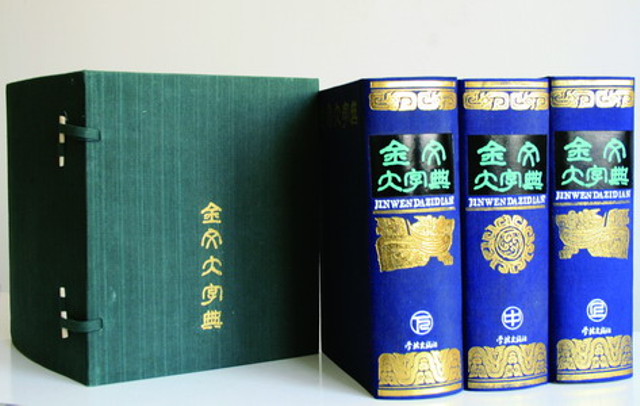

当人们重新将这件“尘封的青铜器”——戴先生——迎回学术的展柜,已是1978年。历史系虞宝棠教授叹道:“戴先生耿直敢言,常持异见,终至成为华东师大冤案最后一个得已彻底改正者。”此时他已年逾古稀,垂垂老矣。平反后,先生誓要追回失却的光阴,率弟子王文耀、沃兴华及胡厚宣的高足甲骨学专家潘悠老师,踵武王国维遗志,带病编纂《金文大词典》。先生只说;“党和人民需要我工作,那是义不容辞的。”呕心沥血,十六载终成煌煌三大卷、三百万言,荟萃当代金文研究之精华。1996年荣获上海市哲学社会科学优秀著作特等奖,被尊为金文领域“空前的工程”和“我国金文整理研究历程中一部划时代意义的学术巨著”;时任中宣部部长丁关根亦展卷嘉许。

编纂《金文大词典》虽然列入上海市“六五”重点项目,市里"曾两次拨歀共4500元,但这笔钱除添置必不可少的图书资料外,连抄写费也不够。他的学生王文耀说:“同事和所领导曾多次劝说我们向有关方面申请补助,戴先生执意不肯,而是自己垫入抄写费近万元。”

先生党性和组织观念极强。每月六号,他准时叩门,交来党费,纸币叠得方正如印,棱角如新出陶范。我接过那几枚纸币,像接过一方沉甸甸的拓片,从中看到了先生的坚定信仰。我和爱人朱莲华老师也常去先生家探望,朱莲华见他棉被板结,悄悄买来一床鸭绒被给他。先生推辞,朱莲华劝道:“戴先生,您这被子已不保暖了,收下吧,是我们做小辈的一点小小心意。”于是先生微笑说:“好吧,那我就收下了,谢谢你们!”数日后,他回赠一支珍藏多年的长白山野山参,外裹红绸,束以纸签。笺上八字,笔画瘦硬,如商周金文:“敬赠令慈,略尽寸心。”那行小楷锋芒尽藏,笔笔如刀,却收刃于鞘,仿佛他将一生的倔强,都勒进了纸的纹路,不肯向时间低头。以后每年端午节,他还送粽子给我们。我与先生成了忘年之交。他的弟子王文耀说:“家祥师一生耿介刚正,敢怒敢言,淡泊名利,古道热肠。格外看重师生之情,朋友之谊。正像他自己说的,‘择友以志同道合为原则,从业随朋友去留,唯性所适。’”

生平热心公益,逝世前一周,将一生节衣缩食省下的十万元悉数捐给温州瑞安中学,以为奖学之用,表达了对国家教育事业和社会未来发展的深切关怀。

1998年5月,先生九十二岁。弟子王文耀、沃兴华侍立两侧。他仍伏案摹写《史墙盘》,忽抬头,目光穿过岁月,轻声说:“你们听……铜器在唱歌。”话音未落,手已缓缓搁笔,神色安详,似在歌声中静静睡去。

迄今,先生离开我们已二十七年,连那两位侍立的弟子和潘老师也相继西去。然而只要走过师大一村那排灰黄色旧楼,我仍恍惚看见:午后的阳光像一柄新铸的铜刀,划开尘埃与时光,照出那位穿中山装的老人——他踮脚、俯身、屏息,把耳朵贴在那口两千年前的铜钟上,听它仍在低唱,像春雷滚过铜锈深处。

——谨以此文,献给把一生交给土地与铜锈的戴家祥先生。