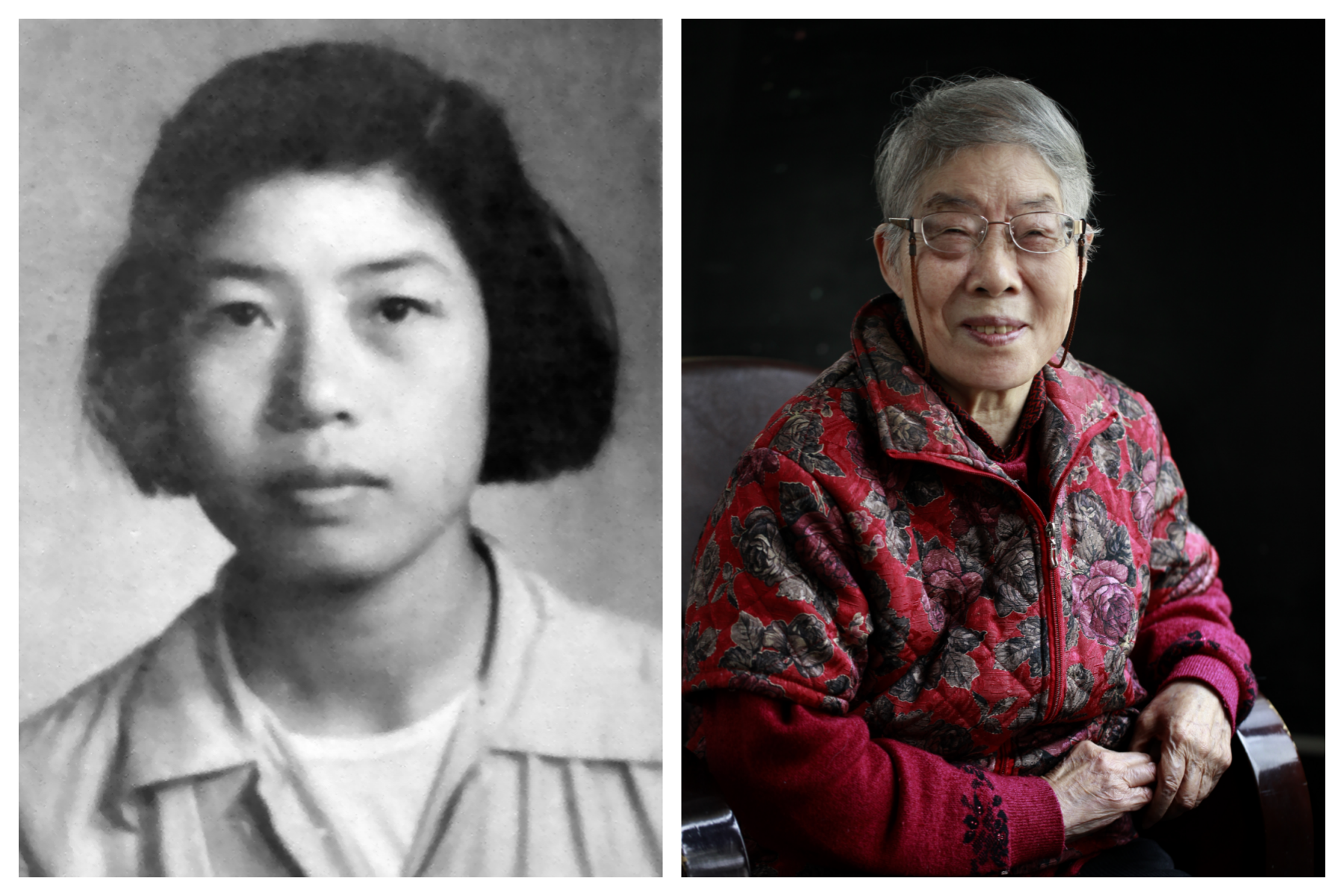

黄海之滨的威海卫,曾是王连生童年的家园,却也见证了她在日寇铁蹄下的苦难与觉醒。“我要抗日,我要革命”的信念,从苦难中萌芽,最终指引她踏上革命征程。

1938年3月,10岁的王连生亲历家乡沦陷。十余艘日军军舰载着士兵,在飞机掩护下登 陆,国民党守军不战而逃。日寇挨家搜捕,母亲为避祸,用灶灰抹脸、以发遮面,她和妹妹紧偎母亲身边,鬼子端着上了刺刀的长枪翻箱倒柜的场景,成了她终身的阴影。

此后,王连生的学业屡屡中断。日寇占领后学校停课,复学后辗转多校,却因父亲去世、家境贫寒辍学。1943年,她进入由外国修女管理的初中补习班,面对强制开设的日语课,她和同学以沉默反抗,上课看其他书或闭目养神,仅读一学期便再次辍学。15岁的她,先后在工厂做临时工、到亲戚家帮佣,推磨、洗衣、做饭,承受繁重劳动的同时,还得忍受白眼与训斥,母亲和妹妹也靠帮人做零活勉强糊口。

日寇的统治让百姓失去自由,出城要遭搜身,稍有不顺就被打骂关押,日伪军还常下乡 “扫荡”。苦难中,王连生从同学口中得知,毛泽东、朱德领导的队伍专为穷苦人抗日,“我要抗日,我要革命”的念头在她心中扎根。她曾盲目离家寻队,却因不识路、不敢打听无功而返。

1945年6月,在小学教书、会唱革命歌曲的哥哥,因被日寇怀疑是“八路”,需撤往解放区。王连生恳求同行,哥哥却回信称解放区生活苦、部队备战,让他们暂勿前往。同学打了退堂鼓,王连生却决心独自前往。她从亲戚家出发,到老家东莱海村找堂叔,经武工队指引路线。母亲赶来劝阻,甚至以断绝关系相逼,她仍不为所动。次日清晨,她按指引上路,迷路时向道士问路,最终抵达威海市委驻地。

解放区百姓自由幸福的生活让王连生欣喜,可仅住两天,组织便派她回威海中学做地下工作,还送她《论持久战》等书籍。堂婶用篮子装书,上盖小麦和馒头帮她避过伪军检查。回家后,她将书夹在旧小说里,夜晚偷偷研读,同时准备入学。

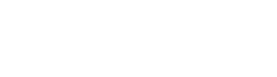

1945年8月,日本宣布投降,八路军解放威海卫。组织安排王连生进入威海中学,享受公费待遇,她任女生中队长、校学生会委员。当时党组织秘 密,女生指导员胡威启发她入党,借给她入党手册。1945年10月13日,17岁的王连生被批准入党,候补期三个月,转正时仍未满18岁,组织关系由区党委单线领导。

在校期间,面对班里复杂情况——有伪军、国民党员,还有散布谣言、阻挠进步的人,王连生一边学习、工作,一边与歪风邪气斗争,在同学中树立威信。她多次申请参军参干未获批准,1947年5月毕业前夕,才获准离校,并动员一批进步同学赴高校学习。

此后,王连生经历了解放区的艰苦斗争,1948年还被抽调随军南下。1949年4月,她乘渔民小船渡江,辗转抵达苏州,见证苏州解放,继续在革命道路上坚定前行。从苦难少年到革命战士,王连生用行动践行了“我要抗日,我要革命”的初心。