1946年,中原突围前夕,一项掩护非战斗人员转移的特殊任务,落在了武进之和战友陈俊惕肩上。他们以夫妻之名化装潜行,在国民党封锁线下搭建起一条隐秘的“生命通道”,为革命保存了珍贵的干部力量。

1945年7月,武进之与陈俊惕等复旦同学,从重庆出发,翻山越岭跋涉两千余里,抵达中原军区。次年春,两人在民主建国大学学习时,国民党已调集三十万大军包围中原军区。3月下旬,组织科长林维找到他们,下达特殊任务:陈俊惕利用南京老家的社会关系,先化装返回南京,摸清前往苏北解放区的路线,武进之协助其完成任务,为后续转移干部铺路。为方便行动,组织批准二人结婚。4月4日,教务长李昌主持了简单婚礼,次日拂晓,他们脱下军装换上便服,开启了特殊的 “蜜月旅行”。

离校时,副校长刘子久叮嘱他们“经受考验”。在交通员护送下,两人独自面对第一道国民党岗哨。他们拿出伪造的路条,自称小学教员及家属,面对“为何无路防”的质问,从容以“私立学校无公章”应答,顺利过关。当晚在小旅店落脚,次日趁军警检查间隙挤上汽车抵达武汉。彼时武汉至南京船票紧俏,他们只买到木船底舱票,蜷缩在货舱角落九天,才抵达南京。

回到陈俊惕老家,这个五代同堂的大院已因祖父母去世解体,虽无法利用祖父的社会关系,但人员混杂、进出自由的环境,恰好为接待战友提供掩护。陈俊惕的堂妹(地下党员)还提醒他们警惕家中的三青团员。短暂安顿后,陈俊惕持复旦学生证,以探亲为名赴苏北找新四军,武进之留家稳定家人情绪、接应战友。

陈俊惕从南京下关渡江,与布贩子同行,途中代付运费、帮背布匹,获对方信任并借宿。抵达竹镇后,他找到镇长,说明身份并要求联系淮南区党委。镇长早已接到通知,立即派人送他到天长。区党委组织部长桂鹏接待了他,待中原局回电确认身份后,又派人送他到扬州找魏然政委。两人商定三条转移路线:南京至竹镇、镇江至瓜州、十二圩通道。陈俊惕按第二条路线返回,以香烟“打点”国民党士兵,顺利渡江回南京。

此后,武进之与陈俊惕开始接待转移战友。首批是四位民大同学,他们以“复员同学” 为名留其住宿;第二批是中原军区干部蒲云湘、黄克,他们以“老师”相称并送其上火车;后续还有李力、向洪等干部,他们不仅指引路线,还帮郭非卖掉手表补充路费。最后一批战友徐克顽到来时,长江已被封锁,徐克顽从常州转移后,寄来明信片告知路线中断。武进之与陈俊惕立即赴上海,通过复旦同学联系到中共南方局,汇报情况后,按指示留在白区工作。

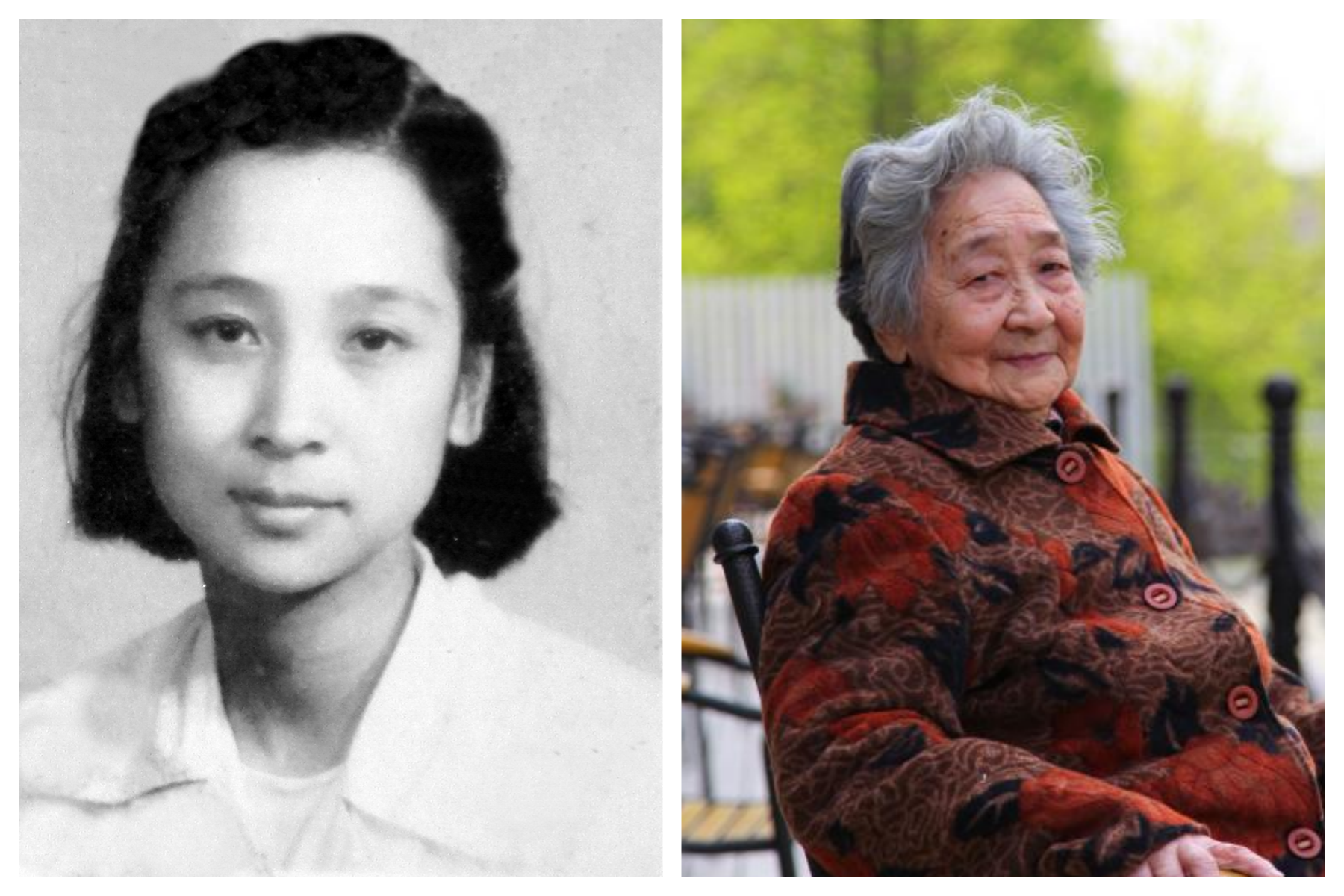

经他们护送的战友,多为团级干部,后辗转至东北解放区,为革命事业贡献力量。遗憾的是,“十年动乱”中,这段经历被歪曲,陈俊惕被迫害致死,直至1978年才平反昭雪。武进之与陈俊惕以忠诚与智慧完成了特殊使命,他们的故事,是中原突围史上一抹动人的亮色。